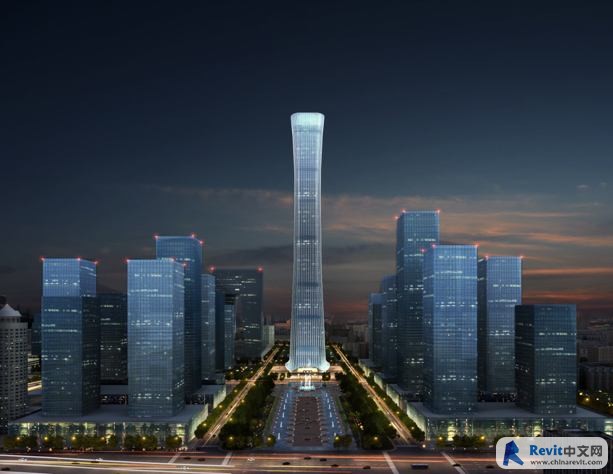

中国尊,总建筑面积约42.7万平方米,地上108层,地下7层,建成后将取代国贸三期成为北京第一高楼。该项目位于北京CBD核心区内编号为Z15地块正中心,西侧与北京目前最高的建筑国贸三期对望,建筑总高528米,未来将被规划为中信集团总部大楼。于2011年9月12日左右动工,2016年底封顶,预计总投资达240亿元。

项目难点

(1)工期紧张:本项目工期仅为62个月,在同类超高层项目中工期最短。建筑功能复杂且专业单位众多,对工程的进度计划管理提出非常高的要求。

(2)工艺复杂:土建、钢结构、装饰装修、机电专业等都存在设计复杂节点的问题,施工工艺超常规且存在多专业间的相互影响。

(3)参建方多、协调难度大:本工程为超高大型项目,施工过程多专业、多工种的交叉设计、施工管理、立体作业情况十分普遍,给施工总承包单位的协调管理工作带来较大难度。

(4)品质要求高:考虑到大厦未来的用途和定位,建设方对品质要求非常高。在满足功能的基础上,对细节的高标准使得大厦设计和施工过程优化工作量大大增加,并需要采用预制化的手段提高品质。

工程主要结构体系由外框筒和核心筒组成,其中外框筒由巨型柱、巨型斜撑、转换桁架以及次框架组成。巨型柱位于塔楼角部,贯通至结构顶部,并在各区段分别与转换桁架、巨型斜撑连接。巨型柱底部截面形状为多边形,中部及上部为矩形,采用多腔钢管混凝土柱。在设备层及避难层共设置8道转换桁架,其杆件截面采用焊接箱形截面。巨型斜撑沿各区外皮设置,也为焊接箱形截面。次框架包括重力柱和外环梁,均为焊接H形截面,其仅承担本区重力荷载,不参与整体抗。

巨型外框筒建筑-结构一体化设计

中国尊大厦外轮廓的水平截面形状为倒圆角的正方形,并沿着高度平滑收放,其外完成面几何控制尺寸。巨型外框筒的外控制面采用分段折面的形式,既可以较好控制巨型外框筒与建筑外完成面的距离,又可降低结构自身的加工难度。

(2)在实施过程中,各参建方利用BIM技术在可视、协调、模拟的优势,有效的提高设计质量和效率,提升项目管理水平,促进项目节能减排、绿色环保工作的开展。据初步测算,结合BIM对建筑空间进行的优化,为大厦增加了超过7000平方米的使用面积;优化了超过20个大型设备用房的机电排布,使物业运维更加便捷;大量构件实现场外加工或预制生产,有效减少现场扬尘及污染,产生建筑垃圾仅为LEED金级评定标准的10%。

(2)项目BIM人员也参与了多项地方标准、行业间数据融合标准、企业标准等BIM标准的制定工作,将中国尊项目BIM应用过程中的经验和成果融入其中,为整个行业的管理升级做出贡献。

(3)BIM人才培养总结:中国尊项目所有BIM专职和参与人员超过200人,在不同的应用领域培养了一批有BIM实践经验,同时又具备专业能力的工程师。原则上,项目BIM人员需要是专业工程师出身,本身具备专业知识后再学习BIM技术和理念,用于解决实际问题。这些员工并不局限于专职BIM管理人员,更多的是业务部门的骨干。这样的培养方式,真正培养出一批掌握BIM与专业应用的复合型人才,而不只是一些少数会操作BIM软件的操作人员。

项目难点

(1)工期紧张:本项目工期仅为62个月,在同类超高层项目中工期最短。建筑功能复杂且专业单位众多,对工程的进度计划管理提出非常高的要求。

(2)工艺复杂:土建、钢结构、装饰装修、机电专业等都存在设计复杂节点的问题,施工工艺超常规且存在多专业间的相互影响。

(3)参建方多、协调难度大:本工程为超高大型项目,施工过程多专业、多工种的交叉设计、施工管理、立体作业情况十分普遍,给施工总承包单位的协调管理工作带来较大难度。

(4)品质要求高:考虑到大厦未来的用途和定位,建设方对品质要求非常高。在满足功能的基础上,对细节的高标准使得大厦设计和施工过程优化工作量大大增加,并需要采用预制化的手段提高品质。

工程主要结构体系由外框筒和核心筒组成,其中外框筒由巨型柱、巨型斜撑、转换桁架以及次框架组成。巨型柱位于塔楼角部,贯通至结构顶部,并在各区段分别与转换桁架、巨型斜撑连接。巨型柱底部截面形状为多边形,中部及上部为矩形,采用多腔钢管混凝土柱。在设备层及避难层共设置8道转换桁架,其杆件截面采用焊接箱形截面。巨型斜撑沿各区外皮设置,也为焊接箱形截面。次框架包括重力柱和外环梁,均为焊接H形截面,其仅承担本区重力荷载,不参与整体抗。

巨型外框筒建筑-结构一体化设计

中国尊大厦外轮廓的水平截面形状为倒圆角的正方形,并沿着高度平滑收放,其外完成面几何控制尺寸。巨型外框筒的外控制面采用分段折面的形式,既可以较好控制巨型外框筒与建筑外完成面的距离,又可降低结构自身的加工难度。

(2)在实施过程中,各参建方利用BIM技术在可视、协调、模拟的优势,有效的提高设计质量和效率,提升项目管理水平,促进项目节能减排、绿色环保工作的开展。据初步测算,结合BIM对建筑空间进行的优化,为大厦增加了超过7000平方米的使用面积;优化了超过20个大型设备用房的机电排布,使物业运维更加便捷;大量构件实现场外加工或预制生产,有效减少现场扬尘及污染,产生建筑垃圾仅为LEED金级评定标准的10%。

(2)项目BIM人员也参与了多项地方标准、行业间数据融合标准、企业标准等BIM标准的制定工作,将中国尊项目BIM应用过程中的经验和成果融入其中,为整个行业的管理升级做出贡献。

(3)BIM人才培养总结:中国尊项目所有BIM专职和参与人员超过200人,在不同的应用领域培养了一批有BIM实践经验,同时又具备专业能力的工程师。原则上,项目BIM人员需要是专业工程师出身,本身具备专业知识后再学习BIM技术和理念,用于解决实际问题。这些员工并不局限于专职BIM管理人员,更多的是业务部门的骨干。这样的培养方式,真正培养出一批掌握BIM与专业应用的复合型人才,而不只是一些少数会操作BIM软件的操作人员。